Les aurores polaires: Pour tout savoir...

Gisèle Gilbert - Automne 2012 Révisé 2016

Les aurores sont associées à la mort, à la fécondité, à la chance ou au malheur selon la provenance du folklore. En Europe, les aurores créaient des réactions de peur. Quand elles prenaient des teintes rouges, couleur associée au sang, elles présageaient une catastrophe. Cette même teinte est responsable du fait que les Esquimaux du Groenland croyaient que les aurores polaires étaient l'âme d'enfants mort-nés.

Les Indiens de l’Ouest canadien et de certains états nordiques américains voyaient des géants amicaux tenant dans leurs mains d’immenses torches pour les éclairer dans leurs sorties nocturnes.

Les Esquimaux vivant sur la partie sud de la rivière Yukon voyaient dans les aurores la danse des esprits de leurs animaux favoris (renne, phoque, saumon et béluga). Selon une tradition circumpolaire, les aurores représentaient les âmes des personnes qui étaient décédées en versant leur sang lors d'un meurtre, d'un suicide ou d'un accouchement.

|

| Aurore polaire prise le 7 septembre 2002 à la Réserve faunique de la Vérendrye |

| Caméra Pentax K1000 munie d'un objectif de 50 mm à F/D 2,8 |

| Film Fuji Superia 800 ASA. Pose de 30 secondes. |

Les aurores sont observées depuis l'Antiquité

En 593 avant J.-C., le grec Anaximène aurait aperçu des "nuages de gaz enflammé". Il semble bien que ceci aurait été une aurore polaire.

Les taches solaires avaient été remarquées par les astronomes chinois vers le XVe siècle.

Au XVIIe siècle, Galilée et Pierre Gassendi furent les premiers à utiliser l'expression "aurore boréale" pour nommer ce phénomène mais il semble qu'ils n'en avaient pas encore trouvé l'explication. Ils avaient remarqué les taches solaires (taches sombres, plus froides que le reste de la surface solaire, dont le champ magnétique est très élevé).

Au XVIIIe siècle, Edmond Halley soupçonnait le champ magnétique terrestre de jouer un rôle dans la formation des aurores boréales. Henry Cavendish, en 1768, est parvenu à évaluer l'altitude à laquelle se produisait le phénomène. Le navigateur anglais James Cook fit, en 1773, la première observation d'une aurore australe.

Au cours du XIXe siècle, pas moins de 27 théories scientifiques ont tenté d'expliquer, sans succès, le phénomène des aurores. Certains astronomes avaient fait une association entre les taches solaires et les aurores qui étaient anormalement intenses.

En 1896, à Oslo, un Norvégien du nom de Kristian Olaf Birkeland a associé les aurores à des courants électriques créés dans l'atmosphère par des particules solaires. Sa théorie, testée en laboratoire, est encore utilisée de nos jours. Il a été capable de reproduire des aurores en laboratoire en bombardant avec des électrons une balle de métal contenant un électro-aimant. La balle représentait la Terre et les électrons, le vent solaire.

Carl Stormer a poursuivi les travaux de Birkeland. Il a calculé qu'il devait y avoir des zones en forme de ceinture autour de la Terre dans lesquelles des particules étaient réfléchies vers les pôles.

À partir de 1957, l'exploration spatiale a permis non seulement une meilleure connaissance des aurores polaires terrestres, mais aussi l'observation de phénomènes auroraux sur les grosses planètes comme Jupiter ou Saturne.

Depuis les 30 dernières années, les instruments de mesure par satellite ont permis de comprendre la relation de cause à effet entre les taches solaires et les aurores. Plus les taches sont nombreuses, plus les aurores deviennent visibles depuis les régions populeuses.

Dès lors, on peut dire que les aurores polaires ne dépendent aucunement de l'activité humaine, qu'elles ne sont pas non plus causées par la réflexion de la lumière solaire sur les glaces de l’Arctique, mais qu'elles dépendent plutôt de l’activité du Soleil et du champ magnétique terrestre.

Qu’est-ce qu’une aurore?

Une aurore polaire est un phénomène lumineux que l'on peut observer à partir des pôles jusqu'à des latitudes moyennes. Ce phénomène se produit très haut dans l'atmosphère à proximité des pôles Nord et Sud.

Formation des aurores polaires

C’est effectivement le Soleil qui est responsable des aurores polaires. Lors de violentes tempêtes solaires la surface turbulente du Soleil rejette dans l'espace des atomes et des particules subatomiques (protons, électrons). En route, ces particules accumulent de l'énergie. Lorsqu'elles entrent dans l'atmosphère et font collision avec l'oxygène et l'azote, elles deviennent subitement lumineuses et produisent les magnifiques voiles (rubans ou rideaux) de lumière colorée. C'est l'aurore !

On les nomme polaires parce qu'une fois arrivées dans la magnétosphère, les particules sont prises au piège par le champ magnétique terrestre. Elles sont alors bloquées et déviées vers les pôles magnétiques Nord (aurore boréale) et Sud (aurore australe). Grâce à son champ magnétique, la Terre se protège de toutes les particules "spatiales" qui la bombardent en déviant le vent solaire.

L'aurore a la forme d'une mince bande elliptique - l'ovale auroral - centrée sur les pôles Nord et Sud magnétiques. La grandeur de cette forme dépend de l'activité solaire. Plus le Soleil est "silencieux" et donc le vent solaire calme, moins l’ovale est grand. Plus le vent solaire frappe le champ magnétique terrestre avec force et rafale, plus l'aurore devient large et s'étend.

À quelle hauteur se produisent les aurores polaires?

On a l'impression que c'est à la même hauteur que les nuages, mais les aurores se manifestent dans l'ionosphère, c’est-à-dire entre 100 à 1000 km au-dessus de la surface terrestre. Il se produit des aurores polaires dès 60 km et jusqu'à une limite supérieure extrême de 2000 km d'altitude. La plupart vont se situer à 100-150 km du sol. Comme point de référence, la navette spatiale voyage à un peu plus de 300 km d'altitude.

Le phénomène présente généralement 3 couleurs de base (vert, jaune et rouge) mais près de 25 couleurs différentes peuvent être observées.

La couleur jaune-vert est la plus éclatante et la plus fréquente. Elle est émise par les atomes d’oxygène qui se trouvent à environ 100 km d’altitude.

La couleur rouge est occasionnée par des atomes d’oxygène heurtés par des protons et électrons à une altitude de plus de 200 km. Les atomes d’azotes produisent aussi une couleur rouge. Les aurores entièrement rouges sont rares.

Les molécules d’azote, à 100 km d’altitude, émettent une raie violette ou bleue, très peu visible. Ce sont justement ces molécules qui produisent la bordure inférieure, dans les teintes de rouge-violet, et les côtés vagués des aurores.

La couleur blanche est synonyme d’intensité et de puissance. Certaines aurores sont rouges avec un soupçon de vert, de bleu, de jaune et de blanc. Mais de façon plus générale, les aurores apparaissent blanchâtres avec quelques reflets verts et, rarement, des reflets rougeâtres. Mais à cause de la faible luminosité des aurores et de la noirceur de la nuit, notre œil perçoit mal les couleurs. Dans le sud du Canada et le nord des États-Unis, on observe surtout des aurores boréales de couleur verte.

En résumé, les aurores polaires de couleur jaune-vert ou rouge foncé sont dues à l’oxygène, alors que celles de couleur rouge ou bleu-violet sont dues à l’azote.

|

| Aurore polaire prise au zénith le 7 septembre 2002 à la Réserve faunique de la Vérendrye |

| Caméra Pentax K1000 munie d'un objectif de 50 mm à F/D 2,8 |

| Film Fuji Superia 800 ASA. Pose de 30 secondes. |

Forme des aurores polaires

L’arc

L’arc s’étend d’un bout à l’autre de l’horizon comme une simple courbe. La longueur d’un arc peut atteindre 1000 km alors que son épaisseur est inférieure à 5 km. C’est un modèle tranquille typique des périodes de basse activité solaire.

La bande

C’est un arc qui s’étend à l’horizon, d’Est en Ouest dans le ciel. Les rayons verticaux se côtoient et sont parallèles. Elle présente des formes avec des replis flamboyants, avec des éclats de lumière à sa base de façon verticale, avec des luminosités uniformes et floues à son sommet. C’est un modèle auroral fréquent dans les périodes d’activité solaire moyenne à élevée.

La couronne

La couronne présente une explosion de rayons lumineux concentriques. Elle est au zénith et s’ouvre dans toutes les directions. La couronne a des mouvements et des variations très rapides. Ces formes sont typiques des périodes d’activité solaire élevée.

Les piliers-rayons ou raies

Les piliers sont des traits de lumière brillante, alignés et suspendus plus ou moins verticalement. La longueur des rayons peut être de plusieurs centaines de kilomètres. Les variations se produisent rapidement. Modèle actif durant les périodes d’activité solaire élevée.

La tache

La tache est une zone de luminosité de faible étendue, ayant une forme ressemblant à celle d’un petit nuage isolé. Les taches peuvent aussi être pulsantes ou animées de variations d’intensité.

Le voile

Le voile couvre une vaste région du ciel, avec des luminosités uniformes de différentes couleurs. Les couleurs sont brillantes et chatoyantes. C’est assurément la forme la plus spectaculaire. Ce modèle est fréquent durant les périodes d’activité solaire élevée.

Le rideau

Le rideau présente des formes impressionnantes et magnifiques. Les rayons occupent la plus grande partie du ciel, avec des vagues d’ondulations et des formes spiralées. L’intensité de la lumière change souvent. C’est un modèle d’activité solaire forte.

Le miroir

Le miroir n’est pas une forme répertoriée mais plutôt un tableau recherché par les photographes. Les reflets des aurores boréales sur les eaux sont remarquables et spectaculaires. Lorsque les lacs, rivières et fleuves sont calmes, les formes aurorales, y compris les étoiles et les planètes, sont doublées.

Quand peut-on les voir?

On peut voir les aurores à n'importe quelle saison. On peut les voir à l’œil nu. Pas besoin de jumelles ni de télescope. On peut les regarder à travers un appareil photographique afin d’en capter des souvenirs durables et mémorables.

On peut les observer à plusieurs reprises au cours de l'année surtout dans le nord du Canada, en Alaska et dans la partie nord de la Scandinavie. Elles sont toutefois plus fréquentes environ à tous les 11 ans, ce qui correspond au maximum d'activité des taches solaires.

Puisqu'elles ne sont visibles que la nuit, on a plus de chance de les voir durant l'hiver et plus fréquemment autour de minuit (en fait, entre 22 heures et 3 heures).

Le plus souvent, les aurores boréales surgissent dans la direction nord, mais on observe parfois de pâles rubans lumineux qui traversent le ciel d'est en ouest.

|

| Aurore polaire prise le 7 septembre 2002 à la Réserve faunique de la Vérendrye |

| Caméra Pentax K1000 munie d'un objectif de 50 mm à F/D 2,8 |

| Film Fuji Superia 800 ASA. Pose de 30 secondes. |

Prévision des aurores polaires

Il est tout à fait possible de prévoir les aurores boréales. En effet, le satellite SOHO nous envoie des images des éruptions solaires et des trous coronaux qui nous donnent des aurores:

National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA): http://www.noaa.gov/wx.html

D’autres satellites nous envoient par la suite plusieurs indications et nous permettent de prévoir la fréquence des aurores boréales:

Geostationary Operational Environmental Satellite (GOES)

Polar Operational Environmental Satellite (POES)

Next-Generation Radar (NEXRAD ou WSR-88D)

La recherche actuelle

Le Canada, les États-Unis et la Scandinavie fabriquent et exploitent des imageurs auroraux, des magnétomètres, des radars ionosphériques ainsi que des satellites et des sondes. Ces appareils servent à étudier les aurores polaires de façon continue, les données sur les champs magnétiques, sur les vents solaires et l’activité aurorale.

Depuis plus de 20 ans, le satellite SOHO a observé le Soleil et a permis de nombreuses avancées qui nous ont aidés à mieux comprendre son fonctionnement, sa structure et les mécanismes qui régissent le vent solaire. SOHO a contribué à faire une meilleure prévision de l’activité solaire, qui s’est traduite par la mise à jour d’un système de surveillance capable d’un préavis de 3 jours pour connaître la perturbation solaire qui affectera la Terre. D’une durée de vie initiale de 2 à 6 ans, SOHO poursuit encore son activité opérationnelle, bien que difficilement en raison du vieillissement de certaines de ses composantes.

La distance Terre-Soleil est égale à 150 millions de kilomètres et SOHO évolue en orbite en halo près du Soleil.

Lancé à l’été 2006, le projet STEREO est une autre mission du programme scientifique de l’étude des relations Soleil-Terre. Ses 2 satellites ont été conçus par des scientifiques Américains et Européens. Sa mission est de fournir des informations originales sur les éruptions solaires et leur effet sur l’environnement terrestre. Ils sont encore en opération en 2016.

En février 2007, la NASA a débuté sa mission THEMIS en envoyant 5 petits satellites identiques pour étudier le mystère des aurores boréales. La mission THEMIS s’intéresse aux sous-tempêtes magnétiques et à des questions telles que "Pourquoi les lumières des aurores polaires qui flottent calmement peuvent-elles s’animer soudainement par de grandes secousses et virer au bleu ou au rouge?" et "Comment ces sursauts se déclenchent-ils?"

Les 5 satellites de la flotte THEMIS sont sur des orbites qui leur permettent de s’aligner tous les 4 jours avec des observatoires en Amérique du Nord. En juillet 2008 les données collectées par THEMIS ont permis de fournir une explication cohérente du phénomène des aurores polaires. Jamais les aurores n’auront été observées avec une telle attention.

Les aurores vues de l’espace : https://www.asc-csa.gc.ca/fra/multimedia/recherche/video/17776

Présence d’aurores sur d’autres planètes

Les aurores polaires ne sont pas un phénomène unique à la Terre. Il est possible d'en trouver sur n'importe quelle planète possédant un champ magnétique. Elles sont observables grâce aux photographies prises en ultraviolet par le télescope Hubble. Des aurores polaires ont également été photographiées par Hubble sur Saturne en 2009.

Présentation donnée à l'Université du Troisième Âge

Références:

Sur Internet: Aurore polaire... Le cinéma des ours blancs... par Ève Christian

Les lueurs crépusculaires

Gisèle Gilbert - Ciel de Nuit, Hiver 2000 Révisé janvier 2019

|

|

|

| Coucher de Soleil sur le Lac Érié, G Gilbert | Observateurs tôt le matin, V Desmarais | Ceinture de Vénus. G Gilbert |

Sherbrooke. Crédit photo : Daniel Brousseau

Le crépuscule est une période avant le lever ou après le coucher de Soleil durant laquelle les rayons solaires produisent une lueur atmosphérique qui apporte une clarté variable. Dans le langage courant, il correspond au crépuscule du soir, le moment de la journée situé entre le jour et la nuit, lorsque le ciel s’assombrit progressivement après le coucher du Soleil. Le crépuscule du matin étant plus communément appelé l'aube.

La cause du crépuscule est la réflexion et la dispersion des rayons solaires dans les hautes couches de l’atmosphère. Si le Soleil est sous l’horizon pour un observateur situé au sol, l’atmosphère à plus haute altitude peut elle, rester éclairée plus longtemps, car elle se situe hors du cône d’ombre projeté par la Terre. La lumière diffusée par celle-ci peut alors continuer d’éclairer le sol après le coucher apparent du Soleil.

Au moment où le Soleil s’approche de l’horizon, sa lumière traverse une couche atmosphérique plus importante. Les gaz de l’atmosphère diffusent principalement les rayonnements à courte longueur d’onde (le bleu), la principale lumière transmise est alors celle des plus grandes longueurs d’onde, soit le rouge. Les gouttes d’eau, les particules de glace des nuages, les poussières et les autres aérosols, quant à eux, tendent à diffuser la lumière indépendamment de sa longueur d’onde. Éclairés par ces rayons crépusculaires, ils prennent alors une teinte rouge-orangé.

Il en va de même pour la surface de la lune lors d’une éclipse de Lune.

Il y a 3 sortes de lueurs :

La lumière crépusculaire civile ou le crépuscule civil :

Le crépuscule civil est la période où le centre du Soleil est situé à moins de 6 ° sous la ligne d’horizon (il s’agit ici d’un horizon idéalisé, situé à 90 ° du zénith). Il est visible pendant 30 à 40 minutes au coucher du Soleil.

La fin de ce crépuscule, le matin, indique l’heure de lever du Soleil (le moment où le centre de l’astre est à 0 ° à l’horizon). Au contraire, le début de ce crépuscule, le soir, indique le coucher du Soleil.

Pendant le crépuscule civil, les planètes et les étoiles les plus brillantes apparaissent. Il subsiste encore suffisamment de lumière pour que la plupart des activités ne nécessitent pas de sources de lumière artificielle.

La lumière crépusculaire nautique ou le crépuscule nautique :

Visible au bord de la mer et en rase campagne. Le crépuscule nautique est la période où le centre du Soleil est situé entre 6 ° et 12 ° sous l’horizon et il est visible de 60 à 80 minutes. Par temps clair, sa fin marque la fin du « crépuscule visible » et le début de la nuit perceptible.

Il s’agit du moment où les étoiles de deuxième grandeur deviennent visibles. En même temps, en mer, la ligne d’horizon est toujours visible permettant ainsi de faire un point astronomique avec les étoiles. À la fin de cette période en soirée, ou à son début en matinée, les dernières ou premières lueurs peuvent être discernées dans la direction du Soleil.

Lune, Vénus et Mercure. Crédit photo : Luc Bellavance

La lumière crépusculaire astronomique ou le crépuscule astronomique :

Se produit quand le Soleil se trouve à 18 ° au-dessous de l’horizon et est visible pendant environ 2 heures. Pendant le crépuscule astronomique et dans un ciel dégagé de toute pollution lumineuse, les étoiles les plus faibles visibles à l’œil nu, vers la magnitude apparente 6, apparaissent. Du point de vue strictement astronomique, il subsiste cependant suffisamment de lumière pour que les objets diffus comme les nébuleuses ou les galaxies ne puissent pas être observés dans des conditions satisfaisantes.

Le soir, la fin du crépuscule astronomique marque le début de la nuit complète ; le matin, son début marque la fin de la nuit. La distinction des toutes premières lueurs de l’aube ne se fera toutefois pas avant la fin du crépuscule astronomique, lorsque le Soleil est entre 13 ° et 11 ° sous l’horizon.

Sous les tropiques, la lumière crépusculaire est très brève, du fait de la grande hauteur du Soleil au méridien. Par contre, les lueurs crépusculaires sont riches en couleurs et elles durent longtemps dans les zones polaires. C’est à la latitude de 49 ° (nord ou sud selon l’hémisphère) que commence la zone du « Soleil de minuit » : là en effet, le Soleil ne descend jamais en été au-dessous d’un angle de 18 ° sous la ligne d’horizon.

Les lueurs crépusculaires sont très pures lorsque le ciel est sans nuages. Les modifications de couleurs, en particulier vers le rose et le jaunâtre ou vers le gris jaunâtre, signifient de l’humidité de l’air ou une augmentation des poussières en suspension dans l’atmosphère. Les nuages prennent pour leur part des tons d’autant plus contrastants qu’ils sont plus bas. Ils apparaissent ainsi sombres et même noirs vers l’est, et le soir, souvent sur un fond de vives couleurs rouges, jaunes ou blanches. C’est notamment le cas lors des brèves éclaircies après le passage d’un front ou après un orage.

La coloration jaune ou blanche du crépuscule signifie le commencement d’une perturbation. S’il y a encore des nuages dans les couches inférieures de l’atmosphère, il faut s’attendre à une détérioration du temps. Le ciel rouge du soir qui annonce le beau temps, n’est donc une indication certaine que si le ciel est sans nuages et ne se décolore pas.

Rimouski et Mont Mégantic. Crédits photos : Luc Bellavance et Vincent Desmarais

La durée du crépuscule :

La durée du crépuscule dépend de la latitude de l’observateur. Dans les régions arctiques et antarctiques, il peut durer plusieurs heures l’été ou ne pas être présent du tout l’hiver. À l’équateur et aux équinoxes sa durée totale n’excède pas 69 minutes. Aux latitudes moyennes, le crépuscule est au plus court à l’approche des équinoxes, plus long vers le solstice d’hiver et encore plus long vers le solstice d’été.

Au-delà des cercles polaires, le Soleil ne se couche pas à l’époque du solstice d’été. Aux latitudes élevées, en deçà de ces cercles, le Soleil descend sous l’horizon, mais le crépuscule se poursuit de son coucher à son lever, un phénomène connu sous le nom de jour polaire. Au-dessus d’environ 60 ° de latitude, le crépuscule civil se poursuit toute la nuit à cette période. Au-dessus de 55 °, c’est le cas du crépuscule nautique. Enfin, le crépuscule astronomique peut durer toute la nuit pendant plusieurs semaines ou plusieurs jours jusqu’à une latitude de 48,6 °.

Références :

Dietmar Roth (Gunter) et Gillot-Pétré (Alain), Guide de la météorologie, Éditions Delachaux et Niestlé, Suisse, 2001, 285 p.

Crépuscule, {en ligne}

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9puscule

Les lueurs crépusculaires et coucher du soleil, {en ligne}

https://alertes-meteo.com/index.php/2024/02/18/les-lueurs-crepusculaires/

Les aurores polaires, une brève explication.

Gisèle Gilbert - Juin 2005 Révisé 2016

La croyance populaire veut que les mystérieuses lueurs des aurores boréales soient causées par la réflexion de la lumière du Soleil sur les glaces de l'Arctique. La véritable explication de ce phénomène se trouve plutôt du côté de notre étoile, le Soleil.

En effet, l'influence du Soleil ne se limite pas à la lumière et à la chaleur qu'il nous procure. Il projette aussi continuellement dans l'espace d'énormes quantités de particules atomiques, surtout des électrons et des protons: c'est ce que les astronomes appellent le "vent solaire".

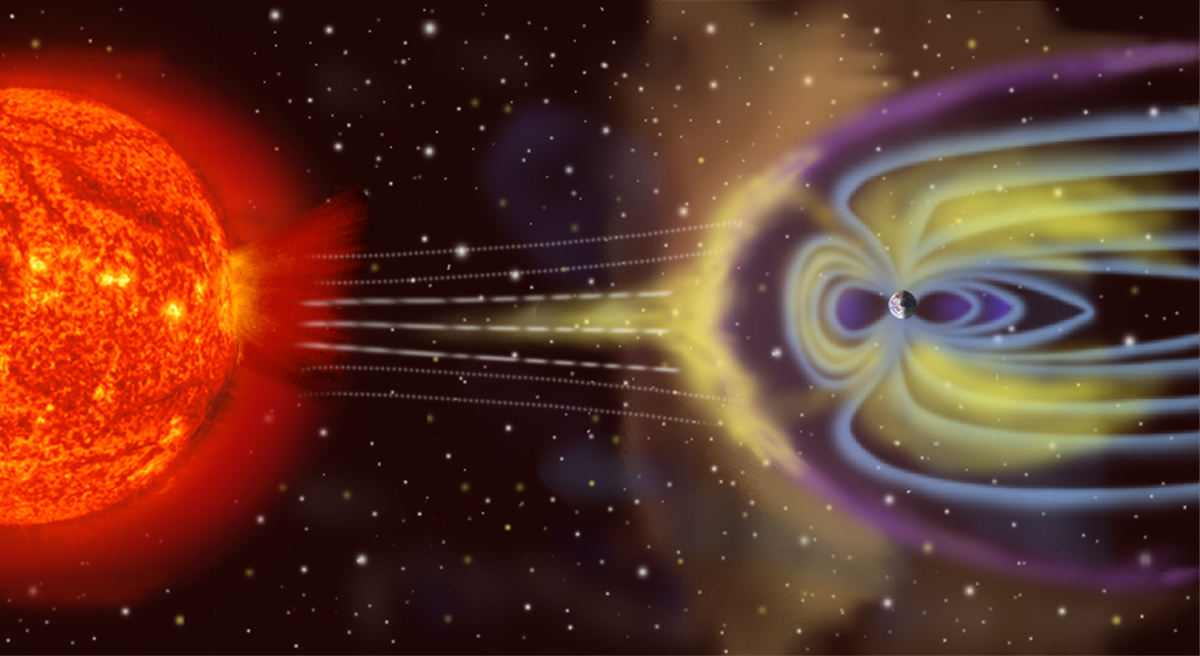

Sous l'impulsion des violentes éruptions qui se produisent régulièrement à sa surface, des bouffées supplémentaires de particules sont expulsées par le Soleil et s'ajoutent au vent solaire. Ces vagues atteignent la Terre au terme d'un voyage d'environ deux jours. Heureusement, notre planète est entourée d'un champ magnétique qui la protège normalement de ces attaques en faisant dévier le flot de particules comme le ferait un bouclier.

Une partie de ces particules est cependant capturée par le champ magnétique terrestre, et c'est par milliards que les électrons, tout particulièrement, sont guidés par les lignes de force et canalisés vers les pôles magnétiques Nord et Sud de la Terre.

En pénétrant dans la haute atmosphère de 100 à 400 km d'altitude, les électrons frappent les quelques atomes d'oxygène et d'azote qui s'y trouvent et leur communiquent de l'énergie. Exactement comme dans les tubes fluorescents d'un néon, les atomes réémettent cette énergie sous forme de lumière.

|

| Créditsphoto:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f3/Magnetosphere _rendition.jpg |

Un observateur verra alors le ciel nocturne s'animer de magnifiques draperies lumineuses aux formes variées. Le plus souvent verdâtres ou bleutées, parfois colorées de rouge et de violet.

Les aurores polaires, boréales pour nous et australes pour les habitants de l'hémisphère Sud, sont plus intenses et fréquentes lorsque le Soleil connaît des sursauts d'activité. Lorsqu'elles sont exceptionnellement brillantes, on peut même les apercevoir en pleine ville, malgré la pollution lumineuse.

C'est dans les régions proches des pôles magnétiques que les aurores sont les plus fréquentes. La probabilité de les apercevoir diminue rapidement à mesure que l'on s'éloigne de ces pôles. Le Québec et le Canada sont des régions favorables à l'observation des aurores boréales, car le pôle magnétique Nord est justement situé dans les Territoires-du-Nord-Ouest. Mais les aurores sont difficilement prévisibles, ce qui ne fait qu'ajouter à leur côté magique.

|

|

Aurore polaire prise le 7 septembre 2002 à la Réserve faunique de la Vérendrye |

| Caméra Pentax K1000 munie d'un objectif de 50 mm à F/D 2,8 |

| Film Fuji Superia 800 ASA. Pose de 30 secondes. |

Parhélie observé à Sherbrooke

Guy Dumoulin - Janvier 2022

|

Un parhélie, également appelé « faux soleil », « soleil double », « œil de bouc » ou « chiens du soleil », est un photométéore, c'est-à-dire un phénomène optique atmosphérique, lié à celui du halo solaire, consistant en l'apparition de deux répliques de l'image du Soleil, placées horizontalement de part et d'autre de celui-ci. En montagne, au-dessus des nuages, les répliques peuvent apparaître comme des reflets du soleil sur une mer de nuage. *Chiens du soleil ou Sun Dog* |

Coucher de Soleil à Sherbrooke

Guy Dumoulin - 3 janvier 2022

|

|