Conseils pratiques pour l'astronome amateur débutant

Vincent Desmarais - CAAS mars 2009 Révisé par Gisèle Gilbert 2019

|

|

Crédit photo: Raphaël Dubuc

Voici quelques conseils pratiques en vue de préparer une soirée sous les étoiles.

Préparation d’une soirée d’observation

- Vérifier la météo https://www.astrolab.qc.ca/meteo/

- Crépuscule et aube

- Phase et position de la lune

- Lever et coucher de la lune

- Étudier cartes et atlas, et faire une liste des choses à observer :

– Est-ce que c’est visible ce soir ?

– À quelle heure ?

Habillement : S’habiller pour l’hiver… même en été !

- Chandail chaud,

- manteau d’hiver, « combines » et/ou pantalons de neige,

- bonnes bottes d’hiver,

- tuque, foulard, mitaines…

Matériel

- Jumelles, trépied

- Télescope, monture, trépied

- N’OUBLIEZ PAS VOS OCULAIRES !

- Lampe de poche rouge…

- Cherche-étoiles

- Autres cartes ou atlas (photocopies ?)

Autre matériel… suggestions :

- Registre : un cahier dans lequel on note ce qu’on observe (+ dessins ?)

- Banc ou petite chaise pliante

- Lampe de poche normale (objets perdus ?)

- Collation

- Breuvage chaud

- L’alcool est déconseillé :

– Perte de chaleur

– Conduite pour le retour

Petits livres de référence ?

- Observer’s Handbook, SRAC https://www.rasc.ca/handbook

- Dans le Ciel ce soir par Claude Duplessis http://claudeduplessis.com/

- Pour les jeunes : de nombreuses publications faites par Les Éditions Astonomiques http://faaq.org/wp/livres-dastronomie/

Revues suggérées :

- L’Observateur, gratuit, francophone, en ligne. http://astrosurf.com/duplessis/observateur/

- Ciel et Espace (français)

- Sky News (canadien, anglophone)

- Sky & Telescope (É.U.)

- Astronomy (É.U.)

Sur internet

Club de Sherbrooke

https://club-astronomes-amateurs-sherbrooke.ca

Fédération des Astronomes amateurs du Québec

Dans le Ciel ce soir par Claude Duplessis http://claudeduplessis.com/

ASTROLab du Mont-Mégantic

www.astrolab-parc-national-mont-megantic.org

Revue en ligne « L’Observateur »

http://astrosurf.com/duplessis/observateur/revue.html

Bonnes observations avec de beaux ciels noirs !

Utiliser un cherche-étoiles

Robert Véronneau

Pour apprendre les constellations et trouver toutes les subtilités que cache le ciel, une carte devient alors nécessaire. Mais voilà, dû aux mouvements de la Terre, les étoiles voyagent dans le ciel. Ainsi, les étoiles visibles ne sont pas les mêmes d'un moment à l'autre. Que faire alors?... C'est là qu'intervient le cherche-étoiles.

Un cherche-étoiles est une carte du ciel qui permet de visualiser le ciel à un moment précis. Il tient compte de la rotation de la Terre sur elle-même et de son voyage orbital autour du Soleil. On peut se le procurer dans toute bonne librairie et il coûte entre 15 $ et 25 $.

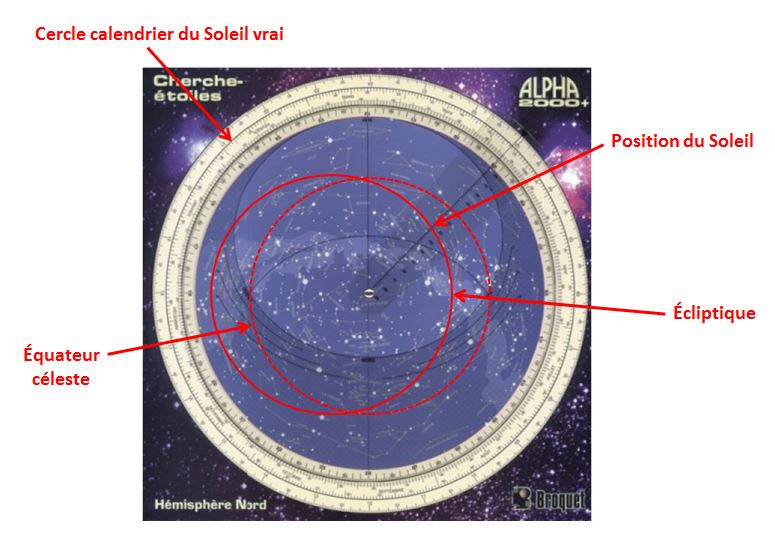

À quoi ressemble un cherche-étoiles?

Tout d'abord, c'est une carte céleste avec le pôle Nord en son centre. Tout autour de cette carte, on retrouve le calendrier. Il permet de tenir compte du mouvement de la Terre sur son orbite autour du Soleil.

Ensuite, fixé en son centre sur la carte, on retrouve un disque transparent. C'est le disque horaire. Sur son pourtour, on retrouve les heures et les minutes de la journée. C'est ce qui permet de suivre la rotation de la Terre sur elle-même.

Sur ce disque, se trouve la fenêtre d'observation. Elle est généralement de forme ovale. C'est à cet endroit qu'on pourra voir le ciel observable.

Sur les modèles plus sophistiqués, on retrouve aussi la réglette et un autre cercle horaire, le cercle d'ascensions droites, celui-là, autour du calendrier. Nous en reparlerons un peu plus tard. Comment se servir du cherche-étoiles?

Comment se servir du cherche-étoiles?

Pour débuter, rien de plus facile. Trouvez d'abord la date du jour sur le cercle calendrier. Ensuite, trouvez l'heure où vous observez sur le cercle horaire. Faites tourner le disque horaire afin que la date et l'heure choisies soient alignées. Les étoiles que vous retrouvez alors dans la fenêtre d'observation sont celles qui se trouvent dans le ciel à ce moment précis. Il ne vous reste qu'à les comparer avec celles qui sont dans le ciel. Mais tout d'abord, quelques trucs: apprenez où sont les points cardinaux de l'endroit où vous observez. Si vous savez trouver l'étoile Polaire, rien de plus facile. Elle indique où est le nord. Sinon, il vous faudra une boussole ou bien demander à quelqu'un. Ah! oui: le Soleil se lève à l'est et il se couche à l'ouest. Ça peut être suffisant pour vous orienter.

Remarquez autour de la fenêtre d'observation sur le cherche-étoiles: on y retrouve ces points cardinaux. Le truc est de tenir le cherche-étoiles en gardant vers le bas le point cardinal auquel on fait face. Ensuite, comparez les étoiles qui sont vers le bas de la fenêtre d'observation avec celles qui sont en face de vous. Les étoiles qui se situent au zénith (au-dessus de vous) sont celles qui sont au centre de la fenêtre d'observation.

Ne vous attendez pas à voir les lignes qui regroupent les constellations sur la carte dans le ciel. Aussi, les constellations semblent petites sur la carte, mais beaucoup plus étendues dans le ciel. Éclairez votre cherche-étoiles avec une petite lampe de poche, préférablement avec une lentille de couleur rouge afin d'éviter de vous éblouir.

Une petite note: les constellations qui sont vers le sud sur le cherche-étoiles peuvent sembler quelque peu déformées. C'est dû au fait que le ciel est une voûte et que le cherche-étoiles est une surface plane.

Maintenant, revenons à la réglette et au cercle d'ascensions droites.

Tout d'abord la réglette: elle est graduée en degrés, généralement de -45 ° jusqu'à 90 °. Ce sont les degrés de déclinaison. Elle nous permet de trouver la position du Soleil et de certains objets si vous avez leurs coordonnées.

Tout d'abord, trouvons le Soleil. Sur la carte, vous remarquerez deux cercles: l'équateur et l'écliptique. L'écliptique est le chemin parcouru par le Soleil dans le ciel. Placez la réglette vis-à-vis le jour où vous êtes. Le Soleil est environ à l'endroit où se croisent la réglette et l'écliptique. Les modèles de cherche-étoiles plus dispendieux ont deux calendriers. Celui qui est le plus à l'extérieur représente le Soleil vrai. Si vous alignez la réglette sur ce calendrier, le cherche-étoiles vous montre alors l'endroit exact où se trouve le Soleil. Trouvons un objet avec ses coordonnées. Prenons l'amas globulaire M13, qui se trouve dans la constellation d'Hercule, par exemple. Ses coordonnées sont: 16 heures 41 minutes en ascension droite et 36 degrés de déclinaison. Placez la réglette sur 16h41min sur le cercle d'ascensions droites (le cercle d'heures le plus extérieur sur le cherche-étoiles). Ensuite, sur la réglette, trouvez 36 degrés. M13 se situe à cet endroit.

Trouvons un objet avec ses coordonnées. Prenons l'amas globulaire M13, qui se trouve dans la constellation d'Hercule, par exemple. Ses coordonnées sont: 16 heures 41 minutes en ascension droite et 36 degrés de déclinaison. Placez la réglette sur 16h41min sur le cercle d'ascensions droites (le cercle d'heures le plus extérieur sur le cherche-étoiles). Ensuite, sur la réglette, trouvez 36 degrés. M13 se situe à cet endroit.

Il existe encore plein de possibilités avec un cherche-étoiles. Je vous en ai énuméré les principales. Les cherche-étoiles de haut de gamme viennent généralement avec un manuel qui explique comment l'exploiter à fond. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à le consulter!

Pour aller plus loin avec le cherche-étoiles

Robert Véronneau

Découvrez tout cela et bien d'autres possibilités qu'offre cet outil dans ce document abondamment illustré rempli d'exemples concrets et d'exercices pratiques:Tirer le maximum de son cherche-étoiles

Unités de distance en astronomie

Walter Bertacchi

Unité astronomique : (symbole : UA)

C'est l'unité par excellence pour mesurer les distances à l'intérieur du système solaire, comme celle qui sépare le Soleil et les planètes. La mesure étalon qui définit l'unité astronomique est la distance moyenne Terre-Soleil. Elle équivaut à 150 millions de kilomètres.

À la fin mars 1996 (dans la nuit du 24 au 25 mars), la comète Hyakutake se trouvait au plus près de la Terre, à une distance de 0,1 UA, soit un dixième de la distance Terre-Soleil ou 15 millions de kilomètres. Les comètes originent de la ceinture d'Oort, un nuage sphérique de petits astéroïdes situé aux confins de notre système solaire, à une distance supposée de 50 000 UA, soit bien au-delà de Pluton, qui se trouve à près de 40 UA du Soleil.

Pour de "courtes" distances comme celle qui va de la Terre à la Lune, il est toutefois plus facile de parler de kilomètres que d'UA: 400 000 km plutôt que 0,00257 UA.

Année-lumière : (symbole : al)

Lorsqu'on sort de notre système solaire, l'unité année-lumière devient plus pratique. C'est une unité basée sur la distance que parcourt la lumière en un temps donné. Selon la Théorie spéciale de la relativité d'Einstein, rien ne se déplace plus vite que la lumière. Sa vitesse de déplacement est de 300 000 km à la seconde, ce qui est assez vite pour faire 7 fois le tour de la Terre en une seconde! À cette vitesse, la lumière émise par le Soleil prend 8 minutes pour parvenir jusqu'à nous et 5 heures pour parvenir jusqu'à Pluton. Une année-lumière est donc la distance que parcourt la lumière en une année à la vitesse de 300 000 km/seconde, ce qui représente le chiffre astronomique de 9 460 800 000 000 km (9 461 milliards de kilomètres). La Voie lactée, notre galaxie, a un diamètre de 100 000 années-lumière. Pour parcourir cette distance, il nous faudrait donc 100 000 ans à la vitesse de la lumière. La Grande galaxie d'Andromède (M31), la galaxie de type spirale la plus proche de notre galaxie, se trouve à 2,1 millions d'années-lumière. C'est l'objet le plus éloigné visible à l'oeil nu.

Parsec : (symbole : pc)

L'unité parsec est surtout utilisée par les astronomes professionnels. Parsec est le diminutif de parallaxe seconde. On peut définir un parsec comme étant la distance à laquelle il faudrait s'éloigner du Soleil pour voir le Soleil et la Terre séparés par un angle d'une seconde d'arc (1/3 600 de 1°). Retenons surtout qu'un parsec est égal à 3,26 années-lumière.

Pour les curieux :

| Unité astronomique : | 149 597 870 km |

| Vitesse de la lumière : | 299 792,458 km/s |

| Parsec : | 3,261633 années-lumière |

| Distance Terre-Lune : | 384 400 km |

| Distance Soleil-Pluton : | 39,44 UA |

Par Walter Bertacchi

Références :

Séguin M. et Villeneuve B. Astronomie et Astrophysique, Cinq grandes idées pour explorer et comprendre l'Univers, éditions du Renouveau pédagogique Inc., 1995.

Pasachoff JM. Journey Through the Universe, Saunders College Publishing, 1994.

Comment se comporter sur un site d'observation

Michèle Aubin - Septembre 2016

Avant de partir de la maison

- Prévoyez des collations et des boissons chaudes

- Apportez des vêtements très chauds et des couvertures : la nuit, l’humidité, la montagne, la fatigue et l’immobilité causent beaucoup de perte de chaleur

- Masquez votre lampe de poche ou votre lampe frontale d’un filtre rouge intense (du plastique transparent et un élastique ou du ruban gommé feront l’affaire)

- Si les espadrilles de vos enfants font de la lumière lorsqu’ils marchent, apposez-y du ruban gommé opaque

- Éteignez les lumières des plafonniers de votre voiture, sans oublier le coffre

- Diminuez au minimum l’éclairage du tableau de bord de la voiture

- Activez le mode de nuit (écran rouge) de vos téléphones et tablettes

- Désactivez la fonction « flash » de votre caméra

- Si vous avez un pointeur laser, laissez-le à la maison

- L’alcool n’est pas bienvenu lors d’activités d’astronomie

- Laissez votre musique à la maison également

À votre arrivée sur place

- Éteignez vos phares à l’approche du site d’observation tout en redoublant d'attention

- Si vous participez à un événement d’astronomie où les gens dormiront sur place, prévoyez du matériel qui servira à cacher vos phares et toutes lumières situées à l’extérieur de votre voiture (le simple fait de la déverrouiller allume les phares sur plusieurs modèles)

- Stationnez la voiture loin du site d’observation si vous n’avez pas d’instrument astronomique et veillez à ne pas éblouir les observateurs lors de votre départ

- Apportez tout ce dont vous aurez besoin pour éviter de retourner à l’auto durant la soirée

Observation de jour

- Une mise en garde essentielle : ne regardez jamais directement le Soleil, ni à l’œil nu, ni à travers un instrument non muni des filtres appropriés. Il suffit de quelques secondes pour laisser des séquelles permanentes ou pour rendre quelqu’un aveugle. Comme ce n’est pas douloureux, les gens ne s’en rendent même pas compte… Ce ne sont pas des légendes!

- Les astronomes expérimentés sont équipés pour l’observation solaire et il est important de respecter leurs consignes

- Ainsi, ne laissez pas d’enfants sans surveillance avec des jumelles et placez-vous à l’ombre pour réduire les risques d’accident

La nuit, on n’y voit pas comme en plein jour…

- Faites attention à l'endroit où vous mettez les pieds si vous ne voulez pas finir au fond d’un trou noir! ;-)

- Soyez conscient que les montures et trépieds présentent souvent une forme pyramidale et peuvent facilement être accrochés : une photographie astronomique serait ruinée à la moindre vibration…

L’observation

- La pratique de l’astronomie est une activité essentiellement contemplative; tâchez de demeurer calme et de ne pas parler trop fort, surtout si des campeurs et/ou des astronomes dorment à proximité

- Évitez un œil au beurre noir en attendant d’être invité à mettre l’œil à l’oculaire d’un instrument : certains télescopes et lunettes sont guidés à distance par leur propriétaire et peuvent même vous surprendre par derrière quand vous ne vous y attendez pas!

- Lorsque vous observez, ne tentez pas de bouger l’instrument en vous servant de l’oculaire : demandez plutôt à son propriétaire de le replacer pour vous

- Ne prenez pas appui sur un instrument ou sur sa monture

- Prenez soin d’avoir trouvé un équilibre stable si vous devez grimper à un escabeau

- Une paire de jumelles est un instrument d’astronomie au même titre qu’un télescope ou une lunette. Elle est pourvue de deux oculaires qui compromettront son utilisation s’ils subissent un choc. Soyez prudent et enfilez toujours le cordon de retenue : les jumelles peuvent facilement glisser des mains lorsque la rosée nocturne les a enveloppées

Avant de partir

- Comme pour toute activité en plein air, veillez à quitter les lieux « sans laisser de traces » (rapportez vos déchets)

On vous attend!

Maintenant que vous savez tout, vous voilà fin prêt à faire votre première sortie en compagnie d’astronomes amateurs. Soyez assuré qu’ils remarqueront les précautions que vous prendrez et qu’ils vous en seront reconnaissants.

Observer en hiver; comment résister au froid?

Stéphane Meloche - 2006

À l'approche de la saison froide, nous vous suggérons la lecture de ces quelques conseils qui, nous l'espérons, vous encourageront à poursuivre vos observations malgré des températures parfois rebutantes.

| Crédits photo: https://pixabay.com/en/stars-night-mountains-winter-snow-821611/ |

À chaque hiver, plusieurs d'entre nous hésitent à sortir le télescope ou la lunette pour faire un peu d'observation et ce, pour une raison bien précise: LE FRETTE! Bien que cela soit un inconvénient, j'en conviens, il est possible de s'adonner à la contemplation des étoiles, même par grand froid, en autant que vous soyez préparés en conséquence.

D'abord, sachez que l'observation d'hiver est une activité qui pose un grand défi pour les spécialistes du plein air, si on peut considérer que c'est du plein air. C'est ce que j'ai constaté chaque fois que j'ai consulté un vendeur ou un commis dans une boutique spécialisée.

Le défi provient du fait que nous nous exposons aux pires conditions: c'est la nuit qu'il fait le plus froid dans une journée, on est souvent exposé aux vents, selon le site d'observation et, finalement, nous ne sommes pas très actifs physiquement. Ainsi, nous ne pouvons pas compter uniquement sur le fait que notre corps produise de la chaleur pour espérer nous en tirer, comme ceux et celles qui font du ski de fond, par exemple. De plus, les instruments (télescopes, lunettes et oculaires) deviennent très froids après quelques heures, ce qui nous expose davantage au froid. À cela, on peut ajouter d'autres facteurs qui influent sur notre résistance au froid, tels le niveau de transpiration de chaque individu et, surtout, le degré de fatigue. Aussi, certaines composantes mécaniques et/ou électroniques des instruments composent mal avec le froid. Alors, comment s'en sortir?

Primo, il est impératif d'éviter toute pièce de vêtement fabriquée de coton: le coton conserve l'humidité du corps et sapera tous vos efforts pour conserver la chaleur. Il est préférable de choisir des vêtements en laine, en acrylique ou en polypropylène, ce dernier étant un matériau synthétique très résistant au froid.

Secundo, il faut bien couvrir les extrémités que sont les pieds, la tête et les mains. Pour les deux premiers, les possibilités sont assez nombreuses. Pour ma part, j'utilise de gros bas de laine et des bottes WindRiver -100 °C pour les pieds et un passe-montagne en polypropylène pour la tête. Pour les mains, c'est plus compliqué, car bien qu'elles doivent demeurer au chaud, il faut garder un minimum de dextérité pour changer les oculaires, mettre un filtre, faire des ajustements fins sur les réglages (mise au point, déplacements en ascension droite/déclinaison). Donc, des mitaines trop grosses garderont au chaud, mais seront encombrantes alors que de petites mitaines permettront une bonne dextérité, mais résisteront peu aux grands froids. La solution se trouve probablement dans une mitaine intermédiaire, qui conservera la chaleur quelques minutes tout en offrant un minimum de dextérité. Ce qui peut aider, c'est d'avoir un manteau avec des poches gardant les mains au chaud, ou encore des chauffe-mains, tels des Hand Warmers de marque Grabber, qui produisent de la chaleur et que l'on peut garder dans les mitaines ou les poches. On en trouve également pour les pieds.

Tertio, le corps doit être bien protégé, car c'est notre principale source de chaleur. Des manteaux chauds à -40 °C de marque Chlorophylle ou Kanukoffrent ce qu’il y a de mieux, surtout les vêtements Kanuk qui sont très réputés en la matière. Pour le bas du corps, des culottes chaudes font généralement l'affaire. Des sous-vêtements en polypropylène permettent de maximiser la conservation de la chaleur que produit notre corps.

Cuarto, pour les parties mécaniques des instruments, vous trouverez en quincaillerie quelques lubrifiants qui résistent aux grands froids. Il s'agit de bien lubrifier les engrenages afin de s'assurer qu'ils conservent des mouvements fluides. Évidemment, il faut lubrifier les parties mécaniques avant d'être rendu sur le terrain. Il y a quelques années, Denis Bergeron, astronome amateur bien connu de l'Outaouais, avait trouvé un fournisseur qui fabriquait une graisse extrêmement résistante aux grands froids. Pour les parties électroniques, on peut les réchauffer de différentes façons, telle que de mettre une petite ampoule à la base de la fourche d'un télescope SCT, qui émettra suffisamment de chaleur pour faire fonctionner le moteur et autres parties électriques/électroniques. Par contre, pour les télécommandes à cristaux liquides, s'il fait suffisamment froid pour que ces cristaux gèlent, il vous sera difficile, voire impossible d'utiliser votre instrument. Il serait donc préférable de miser sur un instrument qui peut fonctionner manuellement si les parties électriques/électroniques ne fonctionnent plus par grands froids.

Évidemment, si on veut s'équiper en vêtements chauds, il faut y mettre le prix. En ce domaine, la qualité de ces derniers est un incontournable. On peut facilement dépenser plus de 1000 $ pour s'équiper de la tête aux pieds. Par contre, vu la très haute qualité de certaines marques et la faible utilisation que l’on fera de ces vêtements, leur durée de vie sera très élevée (entre 5 et 20 ans, dépendant de l'utilisation) et ils pourront toujours servir pour d'autres activités telles la motoneige, la pêche blanche ou pour passer une journée complète à l'extérieur, surtout si vous manquez de Caribou au Carnaval de Québec! :)

Guide à l'intention des débutants en Astronomie

Gisèle Gilbert - Document original (1997) - Révisé (2016) : Michèle Aubin et Christine Renaud

Le Club

Le Club des astronomes amateurs de Sherbrooke est un organisme à but non lucratif qui fut fondé en 1980 par un groupe d’étudiants de 14-15 ans, des amis et des voisins. Ils ont également bénéficié des conseils d'un professeur de sciences du Séminaire salésien de Sherbrooke.

Le CAAS vise à diffuser des connaissances en astronomie à ses membres et à la population en général, à les informer des progrès et développements technologiques récents, à promouvoir les échanges, la communication et la coopération entre les astronomes amateurs et à contribuer à l'avancement de cette science.

Le Club encourage ainsi le partage des connaissances et des expériences de chacun dans un climat de camaraderie lors de ses nombreuses rencontres.

Le Club, c'est d'abord des gens ordinaires qui aiment se réunir. Ces rencontres se tiennent dans un cadre amical et détendu où s'échangent très simplement impressions et connaissances de toutes sortes sur l'astronomie. Le Club compte plusieurs dizaines de membres actifs, de tous les âges et provenant de tous les milieux, qui ont une passion commune pour l'astronomie.

Les membres

Mais qui sont membres du Club? Des gens qui s'intéressent à l'astronomie, possédant ou non un instrument d’observation. Il y a différents types de membre au CAAS. Il y a d'abord les observateurs, ceux qui favorisent avant tout l'observation du ciel. Ils adorent sortir avec leur instrument et partager de merveilleux moments avec d'autres membres. On retrouve aussi les bricoleurs, qui adorent construire tout ce qui peut être utile à l'astronome amateur, que ce soit un télescope perfectionné, un trépied de jumelles, une table équatoriale ou un appareil pour photographier le ciel. Suivent les intellectuels : c'est surtout dans les livres, revues et autres publications que ceux-ci font leurs découvertes. Ils sont toujours là pour alimenter de fructueuses discussions avec les autres membres du Club. Finalement, il y a les « sociaux ». Pour ces derniers, l'astronomie est un beau passe-temps qui leur permet de rencontrer des gens de tous les milieux.

Comme vous le voyez, il existe autant de manières d’aborder l’astronomie qu’il y a de personnes qui s’y intéressent. Bien sûr, il est très fréquent qu'un membre appartienne à plus d'une catégorie. Où vous situez-vous?

L’astronomie, c’est pas si compliqué que ça!

Plusieurs personnes ont l'impression que l'astronomie, c'est pour les gens savants et que c'est un passe-temps difficile à assimiler. Mais cette impression est erronée. Voici quelques conseils de base pour aider les débutants à apprivoiser et à apprécier encore mieux cette merveilleuse science qu’est l’astronomie.

- Consultez votre bibliothèque municipale ou Internet

Comme l'astronomie est une activité d'apprentissage, ses joies proviennent des découvertes intellectuelles et du savoir que vous acquerrez au cours de vos lectures. Même si vous habitez une région qui possède un Club très actif, vous aurez à faire ces découvertes et à vous approprier certaines connaissances par vous-même, l’autonomie étant une qualité essentielle en astronomie. Les principales joies de ce loisir proviennent essentiellement des découvertes et du savoir acquis lors des diverses lectures, recherches et observations faites tout au long de votre cheminement. Internet et les bibliothèques constituent donc des sources inépuisables d’information. Commencez par des guides pour débutants, apprenez à identifier les constellations, puis continuez selon vos besoins et intérêts. N’hésitez pas à consulter notre site Internet qui regorge d’informations sur le Club et sur l’astronomie en général. Vous pourrez même y trouver des références à des sites où il est possible de télécharger gratuitement certains logiciels d’astronomie.

Vous pouvez aussi débuter avec l'aide de personnes compétentes. Épluchez vos journaux pour y trouver un cours sur l'astronomie offert aux débutants, une conférence, une soirée d'observation des étoiles offerte au grand public. Appelez votre planétarium le plus près et visitez-le.

- Étudiez le ciel à l'œil nu et apprenez à reconnaître les principales constellations

L'astronomie est un loisir d'extérieur. Installez-vous confortablement dehors et apprenez le nom des étoiles et le dessin des constellations qu’elles forment. Un bon guide du ciel et une lampe de poche équipée d’un filtre rouge suffisent pour commencer cet apprentissage.

Pour identifier les constellations, choisissez d'abord un site d'observation dépourvu de lumières gênantes. Pour situer les points cardinaux, repérez l'endroit où le Soleil s'est couché et vous avez trouvé l'Ouest. À l'opposé, c’est l'Est, bien sûr. Un bon conseil : s'il s'agit de votre première exploration du ciel étoilé, cherchez d'abord les étoiles les plus brillantes. N'oubliez pas que la Petite ourse (toujours visible sous nos latitudes) vous indique le Nord céleste. Elle demeure un excellent point de départ pour vos recherches des autres constellations.

L'habileté à observer et à reconnaître vos constellations vous apportera plaisir et satisfaction pour le reste de votre vie et vous ouvrira la porte à toutes vos observations du ciel profond.

- La lampe rouge : un outil essentiel

Pourquoi ajouter un filtre rouge à votre lampe de poche? Eh bien, lorsque vous passez d'une pièce éclairée à l'obscurité de la nuit, la pupille de votre œil s'ouvre au maximum pour voir plus clair. Le temps nécessaire à l'ouverture maximale de votre pupille est d’au moins 30 minutes. Cela explique pourquoi on peut voir des étoiles d'éclat plus faible après 30 minutes d'obscurité qu'après seulement 5 ou 10 minutes. Si vous allumez votre lampe de poche toutes les 5 minutes pour consulter votre carte ou vos notes, votre pupille se contractera et le processus d’habituation sera à recommencer. La lumière rouge n'affecte pratiquement pas la pupille de l'œil tout en vous permettant de lire vos cartes et vos notes tout aussi bien. Vous comprenez maintenant pourquoi tous les astronomes sont équipés de petites lampes munies d’un filtre rouge?

- Ne courez pas vous acheter un télescope

Plusieurs loisirs exigent de gros investissements. Vous ne pouvez pas skier sans skis. Mais l'astronomie ne requiert pas de prix d'entrée. C'est un loisir d'apprentissage avant tout. Penser autrement est une erreur commune des débutants, qui croient souvent à tort que la première chose à faire est de courir s'acheter un gros télescope dispendieux, qui leur permettra d'apprendre plus rapidement.

Ne vous laissez pas impressionner par les instruments des astronomes amateurs, expérimentés ou non. Pour qu'un gros télescope ou une lunette coûteuse vous soit utile, vous devez d’abord connaître ses possibilités et en savoir assez sur les objets que vous observerez pour les reconnaître et les apprécier.

Les amateurs d'astronomie qui ont le plus de succès sont ceux qui ont commencé par le commencement, c'est-à-dire avec l'équipement le plus simple et le moins dispendieux.

- Commencez avec des jumelles

Une paire de jumelles est l’instrument idéal pour débuter et ce, pour plusieurs raisons. Les jumelles vous donnent un plus grand angle de vision qu’un télescope ou une lunette, ce qui permet de se repérer plus facilement dans le ciel. Il faut savoir qu’un télescope de type réflecteur vous montre les objets à l'envers, inversés de gauche à droite. Une simple paire de jumelles vous permettra de voir beaucoup d'étoiles et d'objets, presque autant qu'un bon télescope d'amateur. Les jumelles sont peu coûteuses. Elles sont largement disponibles dans tous les bons magasins. Elles se transportent facilement et occupent peu d’espace, une fois rangées. Et sachez que vous les utiliserez encore dans plusieurs années, même si vous avez fait l’achat d’autres instruments au fil du temps.

Qu’est-ce qu’une bonne paire de jumelles? Voici quelques conseils d'usage. On désigne toujours les jumelles à l'aide de deux nombres. Par exemple: 7 x 35, 8 x 40, 10 x 50. Le premier nombre indique le grossissement ; le deuxième, le diamètre de l'objectif. Souvenez-vous que plus la lentille est grande, plus l'instrument recueillera de lumière et plus l'image obtenue apparaîtra brillante. La qualité de l'optique est aussi très importante. Le prix décide en général de la qualité des jumelles que vous acquerrez. Vous aurez intérêt à les choisir assez légères pour pouvoir observer longtemps sans vous fatiguer. Les plus populaires sont les 7 x 35 et les 10 x 40. Pour l'observation astronomique, cependant, des 7 x 50 ou 10 x 50 constituent les meilleurs choix. Si vous possédez déjà des jumelles, commencez par les utiliser au maximum avant de faire un autre achat!

- Servez-vous des cartes et des guides

« J’ai mes jumelles; qu’est-ce que je fais, maintenant? » Vous tirerez beaucoup de plaisir à regarder la Lune et à fouiller la Voie lactée, mais vous désirerez bientôt aller plus loin. Si vous avez appris vos constellations et si vous avez accès à des cartes détaillées du ciel, des jumelles vous tiendront occupé pour une vie.

Avec des jumelles, vous pourrez observer la plupart des 110 objets de Messier, les amas d'étoiles, les galaxies et les nébuleuses qui ont d’abord été catalogués par Charles Messier au XVIIIe siècle. Des jumelles vous montreront les positions changeantes des satellites de Jupiter et les phases croissantes de Vénus. Sur la Lune, vous apprendrez à connaître par leur nom des douzaines de cratères, de mers, de chaînes de montagnes, etc., à la condition que vous sachiez où regarder. De bonnes cartes vous donneront l'impression de participer à une chasse aux secrets de l'Univers. Plusieurs livres de référence décrivent ce que vous pouvez chercher et la nature des objets que vous trouverez. Plus que cela, l'habileté que vous développerez en utilisant les cartes et les livres de référence de concert avec vos jumelles est exactement celle dont vous aurez besoin pour utiliser votre télescope au maximum.

Pour apprendre les constellations et découvrir toutes les subtilités que recèle le ciel, vous aurez besoin d'une carte ou d'un cherche-étoiles. En raison du mouvement de la Terre, les étoiles semblent se déplacer dans le ciel à mesure que l’heure avance. Le cherche-étoiles est une carte qui vous permettra de visualiser le ciel à un moment précis. Il tient compte de la rotation de la Terre sur elle-même et de son voyage orbital autour du Soleil. En son centre, on retrouve un disque transparent (ou fenêtre d'observation) de forme ovale. C'est à cet endroit qu'on retrouvera le ciel observable en faisant coïncider l'heure et la date d'observation. Notez que le centre de la carte correspond au point situé juste au-dessus de votre tête. Ce point s’appelle le zénith.

Divers modèles de cherche-étoiles vous sont offerts sur le marché. Du plus petit au plus grand, ils se ressemblent tous, à peu de choses près. Veillez cependant à ne pas choisir un cherche-étoile « austral », qui montre plutôt le ciel vu depuis les latitudes situées au sud de l’équateur. Il vous faut un cherche-étoiles « boréal » ou « hémisphère nord », idéalement fait pour l’observation à environ 45o de latitude Nord (certains cherche-étoiles provenant des États-Unis ne conviennent pas à nos latitudes).

- Trouvez d'autres amateurs et inscrivez-vous à un club d'astronomie près de chez vous

Apprendre seul, c'est très bien, mais il n'y a rien de plus agréable que de partager un intérêt commun avec les autres. Il existe plus d’une cinquantaine de clubs d’astronomie répartis à travers le Québec. Consultez le site Internet de la Fédération des astronomes amateurs du Québec (FAAQ) pour connaître les coordonnées du club le plus près de chez vous. On vous invitera très probablement à la prochaine réunion ou à la prochaine session d'observation et peut-être vous lierez-vous d’amitié avec certains de ses membres en partageant votre intérêt pour l’astronomie.

Internet présente un flux constant de nouvelles intéressantes, publiées par des amateurs empressés de partager leurs connaissances et de vous offrir aide, opinions, etc. Le CAAS possède un excellent site Web, constamment mis à jour, qui vous permettra de faire de nombreuses découvertes, toutes plus intéressantes les unes que les autres. L'adresse est la suivante: https://club-astronomes-amateurs-sherbrooke.ca. Visitez-le et donnez-nous vos commentaires ou suggestions…

- Achetez un télescope ou une lunette le moment venu

Lorsque l'usage d'une paire de jumelles ne parviendra plus à satisfaire votre curiosité, il sera temps de songer à vous procurer un instrument plus approprié à votre niveau : une lunette astronomique ou un télescope. Avant de vous précipiter dans une boutique spécialisée ou pire, dans un magasin à grande surface, demandez conseil aux membres de votre club d'astronomie. Ils se feront un plaisir de vous laisser mettre l’œil à l’oculaire de leurs propres instruments et de vous en expliquer leurs avantages et inconvénients ainsi que leur fonctionnement. Vous serez ainsi mieux en mesure de faire un choix judicieux adapté à votre profil personnel d’astronome amateur, à vos centres d'intérêts et à votre budget.

Vous êtes prêt à passer à l’action. Vous avez passé des heures à consulter les annonces. Vous connaissez les différents types d’instruments, ce que vous pouvez attendre d'eux et ce que vous ferez avec celui que vous choisirez. Ce n'est pas le temps de lésiner sur la qualité, d'acheter n'importe quoi au premier magasin à rayons du coin. Le télescope que vous achèterez devrait posséder deux qualités essentielles : la solidité et la maniabilité de la monture, ainsi que la qualité de l'optique.

Vous pouvez vouloir acheter un gros instrument, mais n'oubliez pas sa maniabilité et son utilité pratique. Il ne doit pas non plus être trop lourd. Pensez que vous devrez le transporter à l'extérieur et le monter assez facilement, souvent à la noirceur. Et n'oubliez pas de prévoir l'espace de rangement nécessaire quand il ne servira pas.

Pas assez d'argent maintenant? Épargnez tant que vous le pourrez. Une autre année à utiliser des jumelles, tout en épargnant votre argent et vous ne le regretterez pas. Il est peu profitable de payer moins cher en achetant un instrument de moindre qualité dont le rendement vous décevra.

Vous pouvez toujours considérer de le fabriquer vous-même. Il se trouve souvent, au sein des clubs d’astronomie, des astronomes amateurs qui s’y connaissent bien en fabrication de télescopes de type réflecteur. Faites appel à eux.

Rappelez-vous que le meilleur télescope pour vous est celui que vous utiliserez!

- Relaxez et ayez du plaisir

L'astronomie enseigne la patience et l'humilité et vous devez vous y préparer. Il n'y a rien que vous puissiez faire au sujet des nuages qui bloquent votre vue, de la distance extrême des objets à observer, de la faible luminosité des objets que vous désirez voir ou encore de la préparation intense d'une activité anticipée qui tombe à l'eau à cause de la pluie.

L'Univers ne se pliera pas à vos caprices, vous devez l’accueillir tel qu'il est. Plusieurs objets célestes, à la portée de tous les télescopes, qu'ils soient gros ou petits, sont tout juste visibles. La plupart du temps, vous chasserez des choses qui s’avéreront très petites et floues. La persévérance est l’une des qualités essentielles de l'astronome amateur.

Il ne faut pas non plus devenir obsédé par son télescope parce qu'il n'est pas parfait. La perfection n'existe pas, peu importe le prix payé. Ne soyez pas compulsif avec le nettoyage de vos lentilles et miroirs ou avec votre carnet de notes d'observations. Et ne vous sentez pas obligé de « bien faire » tout de suite.

L'astronomie amateure devrait être amusante et apaisante. Si vous sentez monter la tension à cause de l'aberration de vos oculaires ou de l'invisibilité de Pluton, prenez une grande respiration et souvenez-vous que vous faites cela par plaisir.

Que vous appreniez vite ou lentement, facilement ou plus difficilement, l'essentiel est de prendre plaisir à ce que vous faites.

Quelques suggestions de cherche-étoiles :

- L'Alpha 2000 Junior de Maurice Provencher (20,5 cm x 20,5 cm ; disque horaire et disque calendrier)

Le cherche-étoiles Alpha 2000 Junior est un instrument simple qui permet de repérer les étoiles et les constellations. Pour les astronomes en herbe.

- Le Mini-Alpha 2000, de la collection « Cherche-étoiles » (format de poche 12,2 cm x 12,2 cm ; disque horaire et disque calendrier)

Ce cherche-étoiles est un instrument simple qui permet de repérer les étoiles et les constellations.

- L’Alpha 2000, de Maurice Provencher (22,5 cm x 23 cm ; disque horaire, disque calendrier, graduation de l’ascension droite et règle graduée de déclinaison)

C’est un instrument simple qui permet de repérer les étoiles et les constellations. Cet outil est essentiel pour tous les astronomes débutants sérieux.

- L’Alpha 2000 +, de Maurice Provencher (25,5 cm x 25,5 cm ; disque horaire, disque calendrier, graduation de l’ascension droite, règle graduée de déclinaison, disque horaire intérieur pour calculs et livret explicatif de 28 pages)

Quelques suggestions de bons livres :

- Découvrir le ciel la nuit, de Terence Dickinson, illustré en couleurs, 72 p.

Découvrir le ciel la nuit vous propose un voyage merveilleux à travers l'immensité du cosmos. Simple, mais complet, ce très beau livre est destiné aux débutants qui désirent porter un regard neuf sur la voûte céleste.

- Les petits guides Peterson : Astronomie, de Jay M. Pasachoff, illustré en couleurs, 128 p.

Conçu pour faciliter l'observation à l'œil nu, ce guide propose de superbes cartes en couleurs et de magnifiques représentations des constellations. On y trouve également de nombreux renseignements et conseils pratiques pour partir à la découverte du ciel.

- Atlas du ciel 2000.0 Cambridge, de Will Tirion, illustré en couleurs et en noir et blanc, 80 p.

Cet ouvrage comporte une série de 12 cartes mensuelles, conçues de manière à être utilisables n'importe où sur Terre. Une série de 20 cartes célestes détaillées couvre en entier la voûte étoilée. Chaque carte est accompagnée d'un tableau dont les données fournissent des renseignements pertinents sur les objets les plus intéressants de la région du ciel qu’elle couvre.

- Les carnets d'observation : Les Objets de Messier, d’Antoine Broquet, illustré en noir et blanc, 132 p.

Avec les carnets d'observation, tout y est. Nul besoin de manipuler plusieurs cartes, autant de feuilles de notes ou d’espace pour faire des croquis. Tout se fait dans le même volume « prêt à sortir ».

- Atlas de la Lune d’Antonin Rükl, illustré en noir et blanc et en couleurs, 224 p.

Ce livre est un guide d'observation des formations lunaires. Une série de cartes détaillées couvre en entier la surface de la Lune, ainsi que de sa face cachée. Il contient également une partie traitant de la formation de la Lune et de son évolution, ainsi que des phénomènes lunaires. C’est un très bon guide, essentiel pour l'observateur de la Lune. Comme ce livre n’est plus édité à l’heure actuelle, vous devrez tenter d’en faire l’achat sur le marché des livres usagés.

- La Lune : Un guide d’observation pour l'astronome amateur de Michael T. Kitt, illustré en noir et blanc, 80 p.

Ce livre est l'un des premiers guides d'observation expliquant l’histoire géologique de la Lune. Il contient de nombreuses photographies.

- Observer au 45e parallèle Nord, novice, du Club d’astronomes amateurs de Longueuil (aujourd’hui Société d’astronomie de la Montérégie), 2005, 54 p.

- Observer au 45e parallèle Nord, intermédiaire, du Club d’astronomes amateurs de Longueuil (aujourd’hui Société d’astronomie de la Montérégie), 2007, 56 p.

Ces guides sont offerts gratuitement sur Internet par la SAMO à l’adresse suivante : https://astrosamo.org/guides/. Il s’agit de parcours d’observation « pas à pas » où l’astronome amateur est invité à se familiariser avec les étoiles les plus brillantes, les astérismes que forment les constellations, puis avec l’observation de planètes et d’objets du ciel profond. Des indispensables.

- Pocket Sky Atlas et Jumbo Pocket Sky Atlas, de Roger W. Sinnott, éd. Sky and Telescope, 110 p.

Ce petit atlas contient 80 cartes présentant les étoiles jusqu'à une magnitude de 7,6 et les objets du ciel profond, incluant des galaxies, jusqu'à une magnitude de 11,5. Sa reliure à spirale et son fini légèrement glacé en font un outil pratique de terrain. De très nombreux astronomes amateurs possèdent le leur.

Quelques revues conseillées, disponibles en kiosque ou sur abonnement papier ou virtuel :

En français : Ciel et Espace, France

En anglais : Sky News, Canada

Astronomy, États-Unis

Sky and Telescope, États-Unis

Le présebnt article "Guide à l'intention des débutants en Astronomie" est disponible en format PDF

Références :

Alan M. MacRobert, “Getting Started in Astronomy”, Sky and Telescope, février 1994.

Site Internet de la Société d’astronomie de la Montérégie (anciennement le Club d’astronomes amateurs de Longueuil), octobre 1996.

James Muirden, Guide de l'Astronomie, éditions Solar, 1982.

Fédération des Astronomes Amateurs du Québec (FAAQ), Découvrir le ciel l’été, 1997

Les paramètres orbitaux (conjonction, opposition, apogée...)

Gisèle Gilbert

|

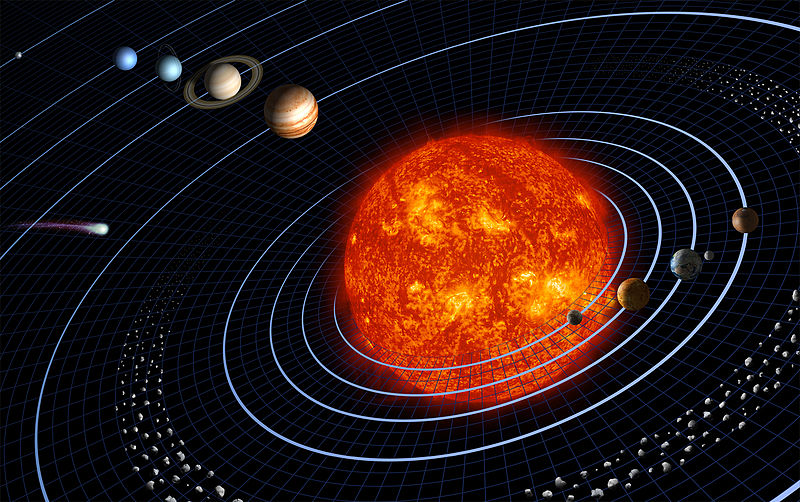

| Source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Solar_sys.jpg |

Malheureusement, de notre observatoire terrestre, nous ne pouvons constater les mouvements à peu près circulaires des planètes autour du Soleil. Nous observons tout cela de profil, comme si nous regardions par la tranche le schéma ci-haut. Voilà pourquoi les trajectoires planétaires sont à peu près parallèles dans "notre ciel", toutes à l'intérieur de la bande zodiacale.

Mais comme l'axe de rotation terrestre est incliné par rapport aux orbites planétaires, il est évident que les planètes se déplaceront sur un plan incliné par rapport à la sphère céleste (pour les latitudes moyennes) et aussi sur la ligne d'horizon. Ce plan s'appelle l'écliptique ; c'est le plan de l'orbite terrestre autour du Soleil.

Les planètes sont toujours fascinantes à regarder. Du fait qu'elles décrivent une orbite autour du Soleil, on ne les retrouve jamais à la même place d'une nuit à l'autre. De plus, elles ne se déplacent pas toutes de la même manière.

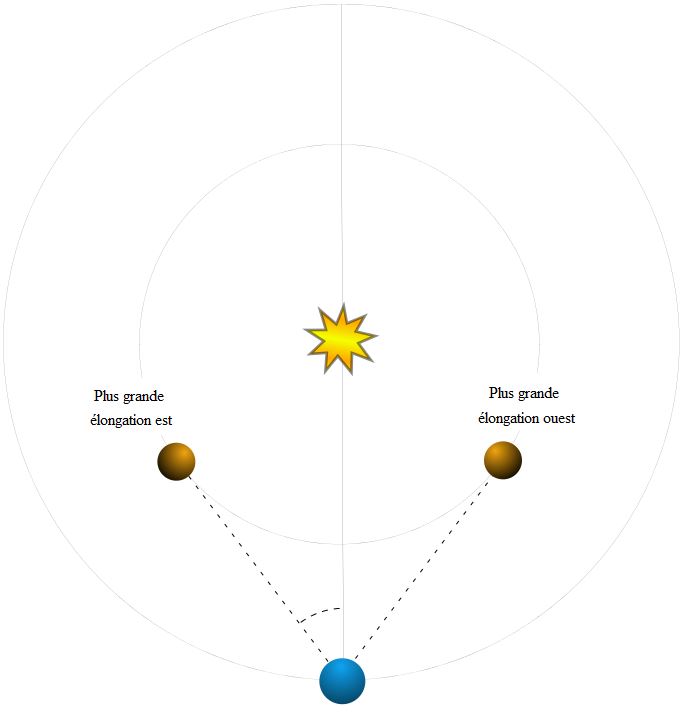

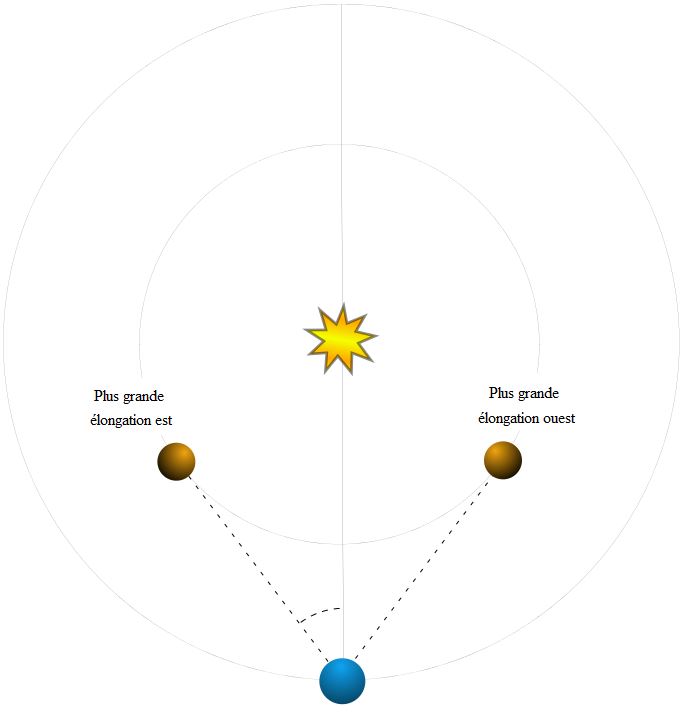

La figure qui suit vous permettra de comprendre comment, de la Terre, se produisent, par rapport au Soleil, les conjonctions, oppositions, quadratures ou élongations d'une planète inférieure ou supérieure.

Qu'est-ce qu'une planète inférieure ou supérieure ?

Une planète dont l'orbite se situe à l'intérieur de l'orbite de la Terre, c'est-à-dire entre le Soleil et l'orbitre terrestre est une planète inférieure. Mercure et Vénus sont des planètes inférieures. Elles se trouvent toujours dans le voisinage du Soleil. Elles passent d'abord du stade où elles sont invisibles, soit de l'autre côté du Soleil par rapport à la Terre (conjonction supérieure), à celui où elles sont visibles après le coucher du Soleil dans le ciel occidental (élongation Est). Elles rentrent à nouveau en conjonction (conjonction inférieure) pour ne réapparaître que dans la phase d'élongation ouest. En même temps que s'accomplit ce cycle, les planètes sont soumises à des phases, tout comme la Lune, apparaissant pleines aux abords de la conjonction supérieure et sous forme de mince croissant près de la conjonction inférieure.

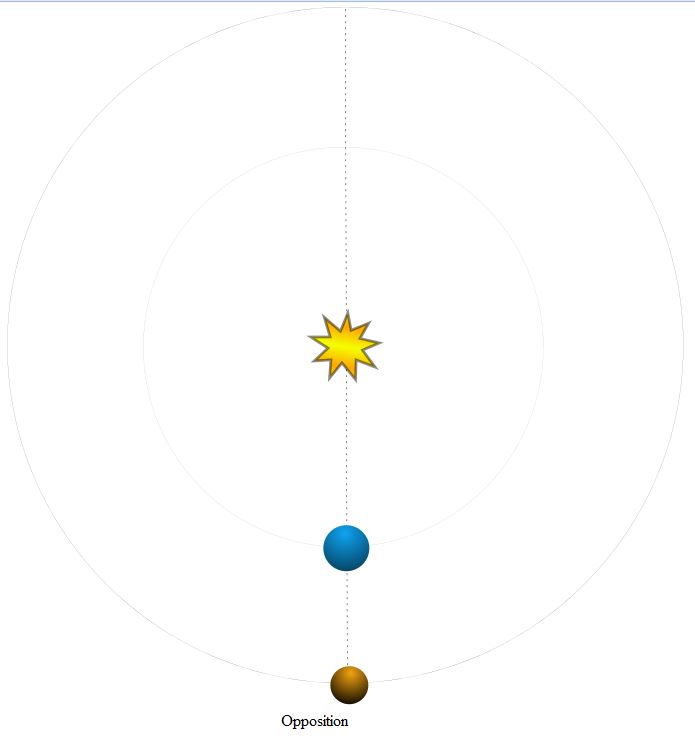

Les planètes supérieures (Mars,Jupiter, Saturne et Neptune -ajoutons également Pluton à cette liste) se déplacent comme sur le croquis. Quand elles sont au plus près de nous, elles sont situées à l'opposé du Soleil par rapport à la Terre (opposition) ; aux abords de la conjonction, elles sont invisibles. Leur orbite est située au-delà de celle de la Terre.

Source:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/47/Shematic_inferior-superior_conjonction_FR.svg

Qu'est-ce qu'une conjonction ?

Rapprochement en perspective de deux astres, à leur plus grande proximité apparente dans le ciel. Ces deux astres peuvent être : deux planètes, une planète et une étoile, une planète ou une étoile et la Lune, une planète et le Soleil. Il peut aussi s'agir de l'alignement d'une planète avec la Terre et le Soleil.

Une conjonction n'est qu'un phénomène très banal, dont les plus fréquentes sont celles qui se produisent à chaque lunaison (tous les 29 jours), entre la Lune et chacune des planètes brillantes.

Une conjonction n'est qu'un simple effet de perspective céleste, sans rapprochement réel dans l'espace. Toutes ne sont pas observables. Les revues astronomiques ainsi que plusieurs site Internet indiquent les dates des conjonctions les plus rapprochées.

Les planètes inférieures présentent avec le Soleil une conjonction inférieure lorsqu'elles s'interposent entre le Soleil et la Terre, et une conjonction supérieure lorsqu'elles passent derrière le Soleil. Les planètes supérieures ne présentent qu'une seule conjonction, qui est supérieure.

Qu'est-ce qu'une élongation ?

C'est la distance d'un astre au Soleil, pour un observateur situé sur la Terre. Ce terme s'emploie presque exclusivement pour les planètes inférieures, c'est-à-dire Mercure et Vénus.

Les élongations maximales de Vénus varient entre 45 ° et 47,5 °; celles de Mercure, entre 16,15 ° et 27,45 °. La variation est plus forte en raison de l'importante excentricité de cette planète. L'élongation est dite orientale ou occidentale, suivant que l'astre se trouve à l'est ou à l'ouest du Soleil pour l'observateur.

Qu'est-ce qu'une quadrature ?

C'est la position représentée par deux astres (en général le Soleil et une planète), quand ils se trouvent à 90 ° de distance apparente. Ça peut être une quadrature orientale ou occidentale.

Qu'est-ce qu'une opposition ?

C'est la situation d'une planète quand elle passe au méridien sud à minuit (temps universel), se trouvant ainsi à l'opposé du Soleil par rapport à la Terre. C'est une période de plus courte distance et de plus grand éclat apparent. La planète est alors alignée avec la Terre et le Soleil.

Source: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dd/Astronomical_opposition_schema.svg

Qu'est-ce que l'apogée ?

Point de l'orbite d'un satellite de la Terre où la distance de ce corps à la Terre est maximale.

Qu'est-ce que le périgée ?

Point de l'orbite d'un satellite de la Terre où la distance de ce corps à la Terre est minimale.

Qu'est-ce qu'une occultation ?

C'est la disparition temporaire d'un astre derrière un autre, de diamètre apparent supérieur. Les occultations les plus fréquentes observées par les astronomes amateurs sont des occultations d'étoiles ou de planètes par la Lune.

Références:

MUIRDEN, James, Guide de l'Astronomie, éditions Solar.

DE LA COTARDIÈRE, Philippe, Dictionnaire de l'astronomie, éditions Larousse.

BOURGE, Pierre et LACROUX, Jean, Observer le ciel à l'oeil nu et aux jumelles, éditions Bordas.

SÉGUIN, Marc et VILLENEUVE, Benoit , Astronomie et Astrophysique, éditions Erpi

Temps universel (TU), conversion

Claude Duplessis - Révisé en août 2019

Alors, s’il est 15 h à Greenwich (fuseau 0), au Québec il sera 15 h - 5 h = 10 h HNE. Si vous préférez, quand eux se lèvent pour aller au travail à 7 h le matin, ici l’on dort encore de notre sommeil profond puisqu’il est 2 h du matin. Nous sommes donc en retard de 5 h sur eux.

En été, nous passons à l’heure avancée, c’est-à-dire que nous ajoutons 1 heure à l’heure normale. Par exemple, au printemps lorsque l’on avance l’heure, s’il est 2 h le matin, nous voilà rendus à 3 h et les jeunes ne sont pas heureux, car les bars ferment 1 h plus tôt. :)

Puisque nous ajoutons 1 h, c’est dire que l’écart avec le fuseau 0 n’est plus de 5 h, mais de 4 h… 5 h – 1 h = 4.

Expliquons cela par notre exemple. Il est 15 h à Greenwich. Normalement nous aurions 15 - 5 = 10 h HNE… mais nous avons avancé l’heure, il n’est donc pas 10 h au Québec, mais plutôt 11 h maintenant puisque nous sommes en heure avancée (HAE). Nous nous sommes approchés de 1 heure du TU. Il ne faut plus utiliser 15 h – 10 h = 5 h de différence, mais plutôt 15 h – 11 h = 4 h de différence.

En été, nous avons un écart de 4 h avec le TU, alors qu’en hiver l’écart est de 5 h.

J’espère avoir été clair... Ce n’est pas facile sans l’utilisation de cartes des fuseaux.

Lexique d'astronomie

Ça y est ! Vous avez eu la piqûre de l'astronomie.

Mais il vous semble, à lire et à écouter les astronomes amateurs que vous rencontrez, qu'ils parlent une langue étrangère...

Nous vous conseillons de vous familiariser avec le vocabulaire de l'astronomie en vous référant à ce lexique de l'astronomie conçu par les astronomes du Planétarium de Montréal.